——互联网+时代物理科学探究教学范式研究

常州市郑陆初级中学 陶翔

一.互联网+时代物理课堂教学范式研究的背景

中学物理核心素养主要由“物理观念”“科学思维”“科学探究”“科学态度与责任”四个方面的要素构成。在《初中物理新课程标准》中指出,“科学探究既是学生的学习目标,又是重要的教学方式之一。科学探究的形式是多种多样的,其要素有:提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估、交流与合作。科学探究的形式有课堂内的探究性活动和课堂外的家庭实验、社会调查及其他学习活动。”

在《标准》中还指出,利用互联网搜索科学教育网站,对于扩大学生知识面很有好处。目前,互联网学习环境不断改善,互联网学习资源被大量使用,教师已从中体会到了互联网带来的便捷。

二.互联网+时代物理课堂教学范式研究案例

物理学是一门观察和实验为基础的科学,因而科学探究教学应突出实验,并发挥实验的育人作用。经过专家的引领,各参与校相互学习,思考与实践,立足实验教学,着重开展“互联网+物理科学探究教学范式”的研究。我们以课堂内验证性实验和探究性实验教学研究为重点,以“设计中学”的循环模式为依据,以提高学生的核心素养为目标,在互联网环境下展开研究。

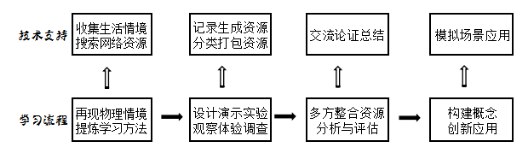

(一)互联网+物理验证性实验教学范式

结合物理验证性实验课的特点,在课堂教学中,利用课前师生分工协作,收集的资源,创设生活情境,分类处理资源,概括知识,掌握一般方法;设计验证性实验,观察、体验、调查分析,并将课堂生成资源通过摄影或摄像及时分享;整合多方资源,交流、论证、评估;通过互联网平台拓展学习资源,构建概念,创新应用。因此,在互联网学习环境下,学生能够借助互联网平台,自主收集学习资源、小组合作处理资源、教师引导拓展学习资源,学生真正成为了学习的主体。

课例分享Ⅰ:苏科版八年级上册第五章第四节《运动的相对性》

本节课是对运动的一般特征的总结。宏观物体的运动现象与日常生活紧密联系,有利于激发学生去了解日常生活和社会生产中的运动现象,体现了教材从生活到物理的理念。

在以往的教学中,教师设置情境引入教学,根据大量实例概括一般方法,形成概念,再通过思维训练巩固所学知识。这样的课堂教师是操控者,学生被动接受,看上去有严密的思维过程,系统的知识结构,这只是从教授的角度出发,是教的严密逻辑,并未能从学生的学习经验出发,学生的学习主动性不强,兴趣不浓,创造性思维被抑制。

在新技术的支持下,我们通过互动游戏创设情境引入教学,呈现学生所收集的视频与图片,概括判断运动和静止的一般方法。通过选择模块自主学习与测评,在自主学习过程中设计“顶书走”的体验活动,并作为完成任务的标志并过渡到下一学习内容。通过拍摄体验过程,将学生视角下的运动和静止状态呈现出来,运用判断运动和静止的一般方法,综合梳理信息,展开辩论(语言和文字可以同时展开),澄清物理事实,形成“运动是相对的”结论。最后通过设计超链接、扫描二维码、观看影视视频、利用现有仪器做实验等形式,拓展知识面,完成个性化学习和研究性学习。

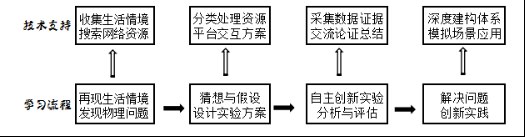

(二)互联网+物理探究性实验教学范式

探究性实验在家庭中很难完成,需要借助一些实验室器材,才能得出实验结论,完成后续的学习。在探究性实验教学中,通过再现生活情境,发现物理问题;分类处理资源,提出猜想与假设,并对实验方法、实验步骤展开交流、讨论,评估实验方案;综合梳理信息,自主创新实验,记录并分享实验过程及生成性资源,采集相关数据,分析评估,形成结论;解决实际问题后,通过平台模拟场景应用,深度建构体系。在互联网学习环境下,学生借助平台,收集资源,调查与探索,呈现与分享,经历基本的科学探究过程,提高科学素养。

课例分享Ⅱ:苏科版八年级下册第八章第三节《摩擦力》

摩擦是最常见,应用最普遍的现象.对摩擦现象,学生有比较丰富的感性认识。

在以往的教学中,教师通过问题情境引入,通过大量事例概括出摩擦力的分类,确定摩擦力的作用点和方向,提出“摩擦力的大小与哪些有关的问题”,引导学生通过实验探究收集数据,分析论证,得出结论。

研究影响摩擦力大小因素的探究实验,体现了控制变量的研究方法,在教学中有意识的向学生渗透这种物理学研究方法,对于培养学生的能力,提高学生的素养是十分有益的。在新技术的支持下,我们通过学生所收集的资源,结合生活情境“开罐头”,引起学生对改变摩擦力大小的问题思考;在教师引导下,整合多方资源,设计评估探究实验方案;综合梳理信息,自主创新实验,记录实验过程,并分享实验过程,生成学生视角下的可视化教学资源,收集相关数据,分析论证,得出结论;通过分类处理资源,分析摩擦有时有利,有时有害,培养学生辩证唯物主义的观点;通过设计超链接、扫描二维码、观看影视视频、利用现有仪器做实验等形式,拓展知识面,完成个性化学习和研究性学习。

通过互联网,学生能够寻找到学习的需求与价值,对研究对象可以轻松地进行全面的多角度的观察,可以对相识与陌生的人群作大规模的调研,寻找到可以解开诸多学习疑惑的答案,可以进行虚拟的科学实验寻找到高效的学习方式。物理研究团队经过论证、实践、再论证、再实践的过程,初步形成今天所汇报的范式模型。

三.研究展望

我们设想与各参与校联合讨论,对学习资源进行解构、重构,建立适合物理课堂教学的资源库和数据包,利用数字实验室或物联网技术,采集实验数据,分析数据,建立物理模型;与科技公司合作,设计适合学生可持续发展的电子学习单,形成成长册,让互联网真正为我们的教学服务。